햇빛이 눈부시게 쏟아지는 6월의 아름다운 날이었다. 그러나 하늘 높이 솟아 있는, 나무라고는 없는 땅 위로 견디기 어려운 세찬 바람이 불고 있었다. 뼈대만 남은 집들 속으로 불어닥치는 바람소리는 마치 식사를 방해받은 들짐승처럼 으르렁거렸다. 나는 텐트를 걷지 않을 수 없었다. 그곳에서부터 다섯 시간이나 더 걸어 보았어도 여전히 물을 찾을 수 없었고, 또 그럴 희망마저 보이지 않았다. 모든 곳이 똑같이 메말라 있었고 거친 풀들만 자라고 있었다.

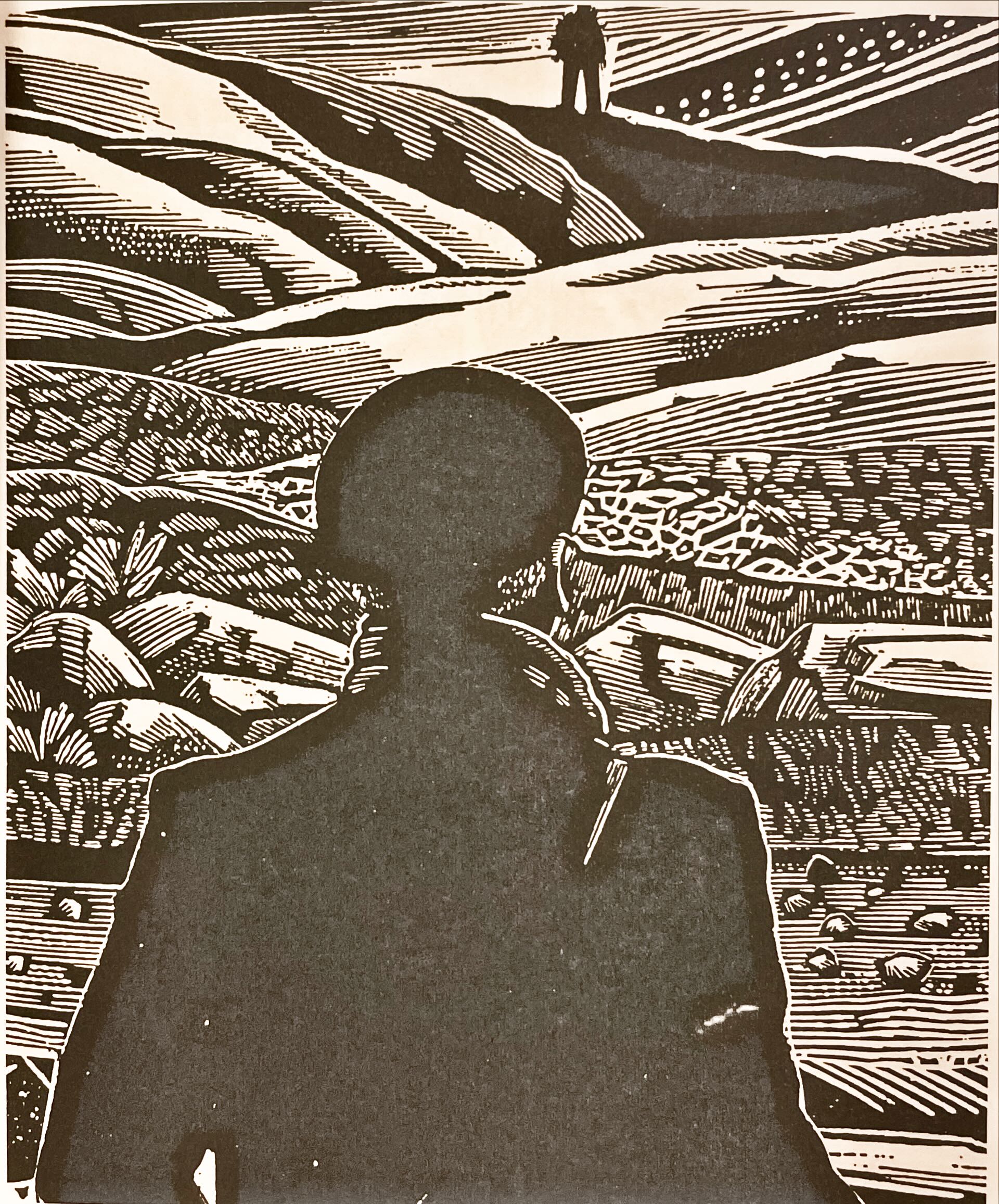

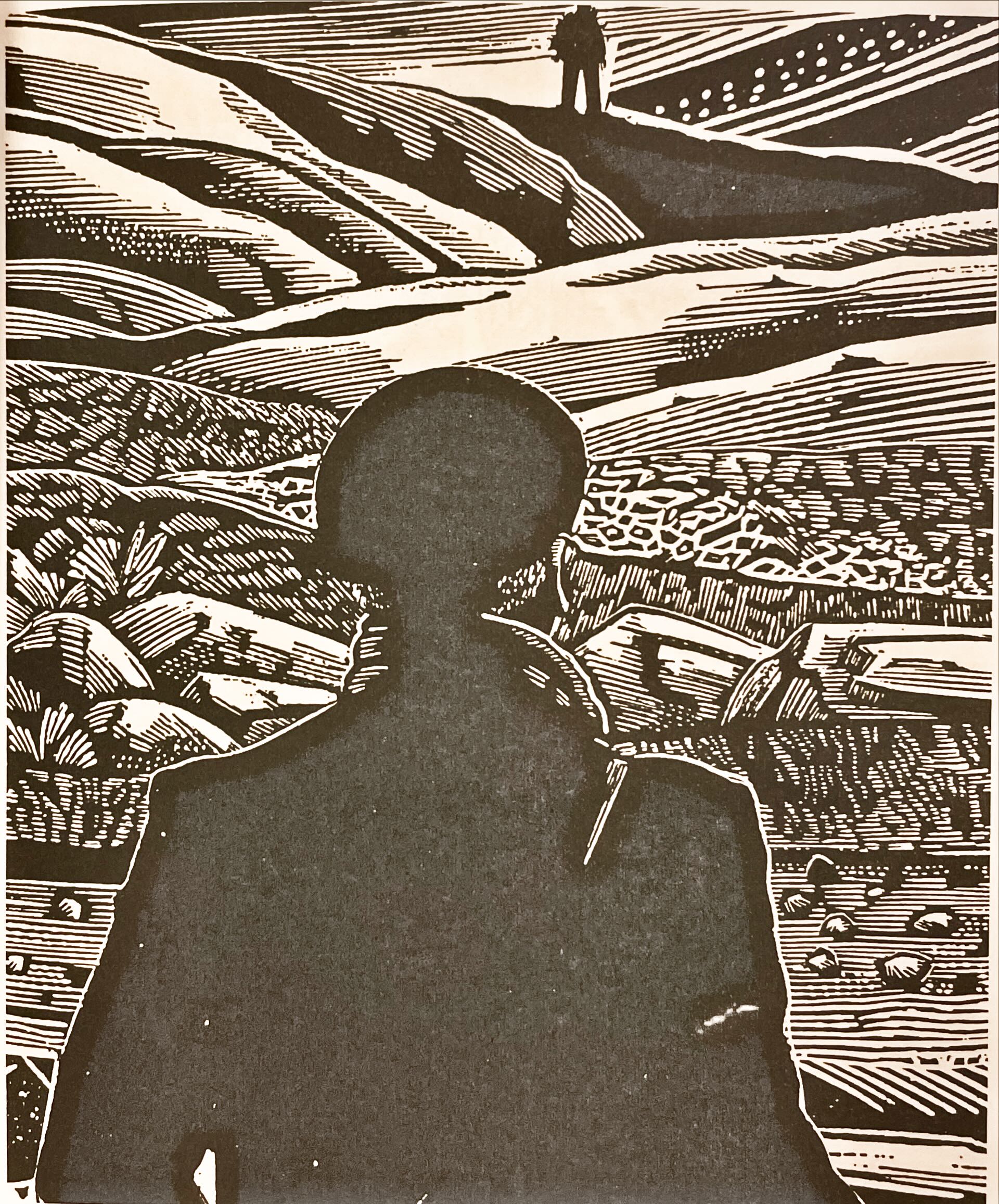

그런데 저 멀에서 작고 검은 그림자가 어른거리는 것 같았다. 나는 그림자 같은 그 모습을 홀로 서 있는 나무의 둥치로 착각했다. 그것을 향해 걸어가 보니 한 양치기 목자가 있었다. 그의 곁 뜨거운 땅 위에는 30여 마리의 양들이 누워 쉬고 있었다.

장 지오노, '나무를 심은 사람'에서

오늘의 인용구는 "그것을 향해 걸어가 보니 한 양치기 목자가 있었다."이다. 장 지오노의 <나무를 심은 사람>에서 가져왔다.

서서히, 흐릿한 상태에서 점차 또렷한 형상으로 등장한다. 그에 반해 주변의, 세상의 다른 모든 것들은 흐린 배경으로 물러선다. 이렇게 등장하는 인물은 그의 등장만으로도 이미 중요한 존재가 된다. 영화는 이를 거의 클리셰(Cliche)마냥 활용한다. 하지만 글에서 보게 되는 만큼의 정서적 작용이 크지는 않는 것 같다. 장 지오노의 이 작품에서 그 존재는 처음에는 '작고 검은 그림자'로 목격되니 말이다.

엘제아르 부피에라는 이름의 이 사람은 목자이고 씨 부리는 사람이고 세상을 바꾼 사람이다. 이렇게 (사실로서) 기술되고 있고, 우리는 그것을 상징으로서 받아들인다. 이를 압축적으로 요약해서 소개하는 것이 더 효과적일지 모르겠다. 완전해 보이는 도토리알을 하나씩 골라 백 개를 모으는 장면에서 거대한 숲을 이루어 내고 메마른 땅에 물이 흐르게 하며 황폐해진 곳에 마을이 다시 생기게 만든 30년에 걸친 긴 세월을 연결하여 상상하기란 쉽지 않다. 자연이 스스로 치유하고 재생했다고 해도 믿을 만큼 느리게 바뀌어 간 변화의 과정에서 그가 했던 역할에 대해서 말이다. 인용문에서의 이 사람의 등장도 전후 맥락을 좀 더 확장시키면 더 극적으로 여겨질 게 분명한데, 인용된 부분만으로는 그 느낌이 잘 살지 않아 아쉽다. 작품의 시작 부분에서는 서술자이자 작중 주인공인 '내'가 점점 깊은 자연 속으로 (그리고 황폐해지는 공간 속으로) 마치 순례자의 길에 들어서듯 다가가고 있는 중이었고, 물은 떨어지고 마을처럼 보이는 곳들은 벌써 황폐한 모습만 남기고 있었다. 말하자면 삶은 이미 극한에 도달해 있었던 것이다. 그때 그가 눈에 띄었다.

'우공이산'의 좀 더 생생한 버전이랄까. 하지만 부피에에게는 목적의식보다 우선된 사명감이 있다. 그러니 우공이 의지를 가지고 산을 옮기는 역사를 해 낸다면, 부피에에게 나무를 심는 것은 삶의 자세의 표현이라고 하는 편이 맞을 것이다.

'쓰기보다 생각하기가 더 즐겁다 > 어쩌다 불쏘시개에 대한 상념' 카테고리의 다른 글

| [인용] "무앗딥이 가장 먼저 배운 것은 자신이 배울 수 있다는 기본적인 신념이었다." (1) | 2023.06.18 |

|---|---|

| [단상] 잊혀지는 것들이 어떻게 이해될 수 있겠는가 (0) | 2023.04.21 |

| [단상] AI에 대한 짧은 생각 (0) | 2023.02.25 |

| [인용] (Currently there is no reason...... ) But what if that were to change? (0) | 2023.01.22 |

| [인용] Remember this. Try. (舊 Freedom is a pure idea.) (1) | 2023.01.22 |

| [단상] 좋은 메타포는 잉여적 정보를 남겨둔다 (0) | 2021.01.23 |

| [생각] 3번 논법 (0) | 2018.06.25 |

햇빛이 눈부시게 쏟아지는 6월의 아름다운 날이었다. 그러나 하늘 높이 솟아 있는, 나무라고는 없는 땅 위로 견디기 어려운 세찬 바람이 불고 있었다. 뼈대만 남은 집들 속으로 불어닥치는 바람소리는 마치 식사를 방해받은 들짐승처럼 으르렁거렸다. 나는 텐트를 걷지 않을 수 없었다. 그곳에서부터 다섯 시간이나 더 걸어 보았어도 여전히 물을 찾을 수 없었고, 또 그럴 희망마저 보이지 않았다. 모든 곳이 똑같이 메말라 있었고 거친 풀들만 자라고 있었다.

그런데 저 멀에서 작고 검은 그림자가 어른거리는 것 같았다. 나는 그림자 같은 그 모습을 홀로 서 있는 나무의 둥치로 착각했다. 그것을 향해 걸어가 보니 한 양치기 목자가 있었다. 그의 곁 뜨거운 땅 위에는 30여 마리의 양들이 누워 쉬고 있었다.

장 지오노, '나무를 심은 사람'에서

오늘의 인용구는 "그것을 향해 걸어가 보니 한 양치기 목자가 있었다."이다. 장 지오노의 <나무를 심은 사람>에서 가져왔다.

서서히, 흐릿한 상태에서 점차 또렷한 형상으로 등장한다. 그에 반해 주변의, 세상의 다른 모든 것들은 흐린 배경으로 물러선다. 이렇게 등장하는 인물은 그의 등장만으로도 이미 중요한 존재가 된다. 영화는 이를 거의 클리셰(Cliche)마냥 활용한다. 하지만 글에서 보게 되는 만큼의 정서적 작용이 크지는 않는 것 같다. 장 지오노의 이 작품에서 그 존재는 처음에는 '작고 검은 그림자'로 목격되니 말이다.

엘제아르 부피에라는 이름의 이 사람은 목자이고 씨 부리는 사람이고 세상을 바꾼 사람이다. 이렇게 (사실로서) 기술되고 있고, 우리는 그것을 상징으로서 받아들인다. 이를 압축적으로 요약해서 소개하는 것이 더 효과적일지 모르겠다. 완전해 보이는 도토리알을 하나씩 골라 백 개를 모으는 장면에서 거대한 숲을 이루어 내고 메마른 땅에 물이 흐르게 하며 황폐해진 곳에 마을이 다시 생기게 만든 30년에 걸친 긴 세월을 연결하여 상상하기란 쉽지 않다. 자연이 스스로 치유하고 재생했다고 해도 믿을 만큼 느리게 바뀌어 간 변화의 과정에서 그가 했던 역할에 대해서 말이다. 인용문에서의 이 사람의 등장도 전후 맥락을 좀 더 확장시키면 더 극적으로 여겨질 게 분명한데, 인용된 부분만으로는 그 느낌이 잘 살지 않아 아쉽다. 작품의 시작 부분에서는 서술자이자 작중 주인공인 '내'가 점점 깊은 자연 속으로 (그리고 황폐해지는 공간 속으로) 마치 순례자의 길에 들어서듯 다가가고 있는 중이었고, 물은 떨어지고 마을처럼 보이는 곳들은 벌써 황폐한 모습만 남기고 있었다. 말하자면 삶은 이미 극한에 도달해 있었던 것이다. 그때 그가 눈에 띄었다.

'우공이산'의 좀 더 생생한 버전이랄까. 하지만 부피에에게는 목적의식보다 우선된 사명감이 있다. 그러니 우공이 의지를 가지고 산을 옮기는 역사를 해 낸다면, 부피에에게 나무를 심는 것은 삶의 자세의 표현이라고 하는 편이 맞을 것이다.

'쓰기보다 생각하기가 더 즐겁다 > 어쩌다 불쏘시개에 대한 상념' 카테고리의 다른 글

| [인용] "무앗딥이 가장 먼저 배운 것은 자신이 배울 수 있다는 기본적인 신념이었다." (1) | 2023.06.18 |

|---|---|

| [단상] 잊혀지는 것들이 어떻게 이해될 수 있겠는가 (0) | 2023.04.21 |

| [단상] AI에 대한 짧은 생각 (0) | 2023.02.25 |

| [인용] (Currently there is no reason...... ) But what if that were to change? (0) | 2023.01.22 |

| [인용] Remember this. Try. (舊 Freedom is a pure idea.) (1) | 2023.01.22 |

| [단상] 좋은 메타포는 잉여적 정보를 남겨둔다 (0) | 2021.01.23 |

| [생각] 3번 논법 (0) | 2018.06.25 |